前の10件 | -

今後の活動について…

こんにちは。旅風の柳井です。

新型コロナウイルスの影響で長い自粛期間が続きましたが、やっと解除の方向に向かいました。先日はついに他都道府県の移動もできるようになりました。

今までの自粛期間中は撮影にも出れず、ずっと自宅待機で、画像ストックや、紀行文も滞っていましたが、ようやく再開の兆しが見えてきました。

この、自粛期間中に色々と考えいたのが、これからの旅の発信についてです。

これからの時代は、文章での発信より、動画による発信の方に影響が傾いてきている傾向にあると考え、今までグログでお伝えしていた撮影紀行は、動画撮影でのYouTube配信に切り替える形にしていこうと思っています。今はまだ撮影ストックがないことと、何せ、動画は全くの素人なので、少し時間がかかると思いますが、なるべく近い時期に公開できるようにしようと思っています。

ブログの方も、別の形で発信していくので、両コンテンツ共に見ていただければ幸いと思っています。

今後も、風旅の活動をよろしくお願いいたします。

新型コロナウイルスの影響で長い自粛期間が続きましたが、やっと解除の方向に向かいました。先日はついに他都道府県の移動もできるようになりました。

今までの自粛期間中は撮影にも出れず、ずっと自宅待機で、画像ストックや、紀行文も滞っていましたが、ようやく再開の兆しが見えてきました。

この、自粛期間中に色々と考えいたのが、これからの旅の発信についてです。

これからの時代は、文章での発信より、動画による発信の方に影響が傾いてきている傾向にあると考え、今までグログでお伝えしていた撮影紀行は、動画撮影でのYouTube配信に切り替える形にしていこうと思っています。今はまだ撮影ストックがないことと、何せ、動画は全くの素人なので、少し時間がかかると思いますが、なるべく近い時期に公開できるようにしようと思っています。

ブログの方も、別の形で発信していくので、両コンテンツ共に見ていただければ幸いと思っています。

今後も、風旅の活動をよろしくお願いいたします。

滋賀県、湖北の桜取材 [撮影地ガイド]

今年の桜はとにかく開花が早い。気象庁が滋賀県の桜の開花を平年の1週間も早い開花と発表した。京都には美しい桜の名所が数多くあるが、その流れを汲む滋賀県も桜の銘木が多数ある。今年はそんな滋賀県の桜の取材を試みた。

滋賀県の観光といえばやっぱり琵琶湖が挙げられるが、大津市街地は琵琶湖畔のリゾート化が進み、写真的な魅力は無くなってしまった。しかし、琵琶湖の湖北方面は、まだ豊かな自然が残されている地域である。湖北とは主に、東の沿岸は米原市から長浜市、西の沿岸は高島市のマキノ町、近江今津付近のことで、この付近には桜の名所や、隠れた景勝地が多く、琵琶湖作品の傑作の多くは、この湖北で生まれている。

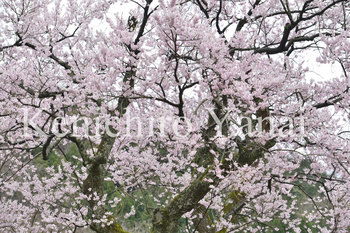

高島市マキノ町にある清水の桜は、樹齢300年を超えるエドヒガンザクラで、県の自然記念物に指定されている。「見返りの桜」とも呼ばれているとのことです。

清水の桜

マキノ町から木之本町にかけて湖岸に沿った道路がある。これが海津大崎で、ここは桜の名所で、数千本のソメイヨシノが咲き乱れます。海津大崎の先は湖岸に沿った道路で、高低差のある道路がなので、つづら尾の展望所などから琵琶湖を見下ろすアングルで撮影できる。

海津大崎の桜

つづら尾展望所から望む琵琶湖

米原市の東、近江長岡の駅の近くにある清滝寺徳源寺には、立派な2本の枝垂桜がある。三重塔と桜の調和が素晴らしい。ただ、最近の桜の傾向として全般に言えるのだが、周りに人工物が沢山あり、思うようなアングルで撮影ができない個体が多い。特に寺院にある桜は立ち入りを防ぐための策などが張り巡らされていて、なんとも不格好である。せっかく桜を愛でる性質の日本人なのだから、マナーをしっかり守って桜の魅力を損なわない努力をしてほしいと思います。

清滝寺徳源院の枝垂桜

あいにくの雨で、しかも午後から嵐になってしまい、撮影は不可能になってしまったが楽しい桜巡りの旅でした。しかし、コロナウィルスの影響により、今年の桜取材はこれで終了となってしまいました。

滋賀県の観光といえばやっぱり琵琶湖が挙げられるが、大津市街地は琵琶湖畔のリゾート化が進み、写真的な魅力は無くなってしまった。しかし、琵琶湖の湖北方面は、まだ豊かな自然が残されている地域である。湖北とは主に、東の沿岸は米原市から長浜市、西の沿岸は高島市のマキノ町、近江今津付近のことで、この付近には桜の名所や、隠れた景勝地が多く、琵琶湖作品の傑作の多くは、この湖北で生まれている。

高島市マキノ町にある清水の桜は、樹齢300年を超えるエドヒガンザクラで、県の自然記念物に指定されている。「見返りの桜」とも呼ばれているとのことです。

清水の桜

マキノ町から木之本町にかけて湖岸に沿った道路がある。これが海津大崎で、ここは桜の名所で、数千本のソメイヨシノが咲き乱れます。海津大崎の先は湖岸に沿った道路で、高低差のある道路がなので、つづら尾の展望所などから琵琶湖を見下ろすアングルで撮影できる。

海津大崎の桜

つづら尾展望所から望む琵琶湖

米原市の東、近江長岡の駅の近くにある清滝寺徳源寺には、立派な2本の枝垂桜がある。三重塔と桜の調和が素晴らしい。ただ、最近の桜の傾向として全般に言えるのだが、周りに人工物が沢山あり、思うようなアングルで撮影ができない個体が多い。特に寺院にある桜は立ち入りを防ぐための策などが張り巡らされていて、なんとも不格好である。せっかく桜を愛でる性質の日本人なのだから、マナーをしっかり守って桜の魅力を損なわない努力をしてほしいと思います。

清滝寺徳源院の枝垂桜

あいにくの雨で、しかも午後から嵐になってしまい、撮影は不可能になってしまったが楽しい桜巡りの旅でした。しかし、コロナウィルスの影響により、今年の桜取材はこれで終了となってしまいました。

京都の桜巡り [観光スポット]

新型コロナウイルスの影響で、日本屈指の観光名所、京都も観光客がまばらで、日本経済の懸念が浮き彫りとなっています。

わが地元も、土曜日曜の外出自粛が発表され、ますます観光業界に打撃を与えている。そんな危機的状況の打開にに少しでも貢献することが、写真家の務めだと感じています。新型コロナウイルスが終息した後、再び観光に出かけたいと思っていただけるような発信をしていきたいと思います。

今年も桜の季節がやってきた。例年よりも1週間も早い開花で、スケジュールの組み替えに四苦八苦している。そんな中、京都の枝垂桜が見頃を迎えていたので、早速取材に向かいました。平日とはいえ、桜の季節の京都が、こんなに閑散としているとは、正直驚きでした。でも、だからこそ、より集中して撮影できたと思っています。世界遺産の各スポットを桜と絡めて撮影してきました。

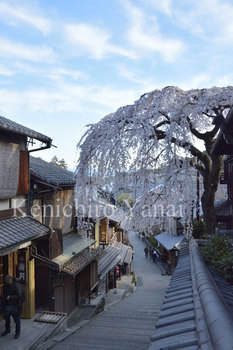

京都の超有名観光スポットである清水寺へ続く道、産寧坂にある枝垂桜が見頃を迎えていました。カメラを抱えた人たちが数人いましたが、やはり人影はまばらでした。普段も、平日の早朝に出かけると、観光客も少なく撮影に集中できると思います。

産寧坂と枝垂桜

産寧坂の町並みと八坂の塔

朝食後、次に向かったのが円山公園。円山公園は多数の枝垂桜があり、どれも見頃を迎えていました。なお、ソメイヨシノは、まだ3分咲きと言ったところでした。

円山公園のシンボル的な枝垂桜

次の撮影地、国の重要文化財に指定されている、東山地区の代表とも呼べる寺院、高台寺。ここの波心庭にある枝垂桜は満開でした。庭園の模様と桜のマッチングが素晴らしかった。

高台寺、庭園にある枝垂桜

次に向かったのは東寺。国宝である五重塔と不二桜と呼ばれる枝垂桜とのコラボが見事。山桜も境内にたくさん植えてあります。当時の日本人の桜に対する思いが伝わってきます。

東寺、五重塔と不二桜

次に向かったのが竜安寺。世界遺産の寺院で境内に桜がたくさん植えてあります。でも、特に目を引いたのが、駐車場内にある枝垂桜でした。何気ない場所に咲く桜も、以外と銘木が多いので気を付けて探したいと思ています。

竜安寺、駐車場に咲く枝垂桜

竜安寺のすぐ近くにある、こちらも世界遺産である仁和寺。この時期は山桜とミツバツツジがメインです。御室桜はまだ蕾で、山桜の終了時に咲くそうで、長期間桜を楽しめる場所です。

仁和寺の五重塔と桜

コロナウイルス終息後は、桜の季節も終わっていると思いますが、来年以降の、春の京都観光に役立ててほしいと思います。

わが地元も、土曜日曜の外出自粛が発表され、ますます観光業界に打撃を与えている。そんな危機的状況の打開にに少しでも貢献することが、写真家の務めだと感じています。新型コロナウイルスが終息した後、再び観光に出かけたいと思っていただけるような発信をしていきたいと思います。

今年も桜の季節がやってきた。例年よりも1週間も早い開花で、スケジュールの組み替えに四苦八苦している。そんな中、京都の枝垂桜が見頃を迎えていたので、早速取材に向かいました。平日とはいえ、桜の季節の京都が、こんなに閑散としているとは、正直驚きでした。でも、だからこそ、より集中して撮影できたと思っています。世界遺産の各スポットを桜と絡めて撮影してきました。

京都の超有名観光スポットである清水寺へ続く道、産寧坂にある枝垂桜が見頃を迎えていました。カメラを抱えた人たちが数人いましたが、やはり人影はまばらでした。普段も、平日の早朝に出かけると、観光客も少なく撮影に集中できると思います。

産寧坂と枝垂桜

産寧坂の町並みと八坂の塔

朝食後、次に向かったのが円山公園。円山公園は多数の枝垂桜があり、どれも見頃を迎えていました。なお、ソメイヨシノは、まだ3分咲きと言ったところでした。

円山公園のシンボル的な枝垂桜

次の撮影地、国の重要文化財に指定されている、東山地区の代表とも呼べる寺院、高台寺。ここの波心庭にある枝垂桜は満開でした。庭園の模様と桜のマッチングが素晴らしかった。

高台寺、庭園にある枝垂桜

次に向かったのは東寺。国宝である五重塔と不二桜と呼ばれる枝垂桜とのコラボが見事。山桜も境内にたくさん植えてあります。当時の日本人の桜に対する思いが伝わってきます。

東寺、五重塔と不二桜

次に向かったのが竜安寺。世界遺産の寺院で境内に桜がたくさん植えてあります。でも、特に目を引いたのが、駐車場内にある枝垂桜でした。何気ない場所に咲く桜も、以外と銘木が多いので気を付けて探したいと思ています。

竜安寺、駐車場に咲く枝垂桜

竜安寺のすぐ近くにある、こちらも世界遺産である仁和寺。この時期は山桜とミツバツツジがメインです。御室桜はまだ蕾で、山桜の終了時に咲くそうで、長期間桜を楽しめる場所です。

仁和寺の五重塔と桜

コロナウイルス終息後は、桜の季節も終わっていると思いますが、来年以降の、春の京都観光に役立ててほしいと思います。

東海地方最大級の梅林、いなべ梅林を取材 [観光スポット]

暖冬のまま、今年の冬が終わろうとしている。近況で、ちらほらと梅の開花情報が寄せられている。暖冬の影響で開花も比較的早いようです。

各名所では、梅の花まつりが行われる時期だが、今年は新型コロナウイルスの影響で各所のイベントが中止となってしまっている。

三重県いなべ市にある、いなべ梅林もその例外にもれず、梅まつりは中止となり、数店の露店が並ぶだけの質素なイベントになってしまった。

しかし、梅の花はそんなことはお構いなしに美しい花を咲かせてくれていた。

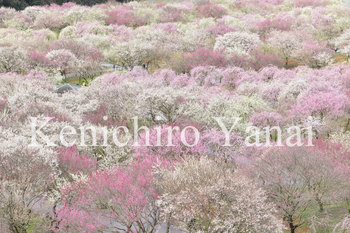

いなべ梅林は、東海地方最大級の梅苑で、白梅、紅梅の共演が見事。

いなべ梅林の梅の共演

滋賀県との県境にある、鈴鹿山脈の山並みと、梅林の調和がすばらしい。

梅林と鈴鹿の山並み

この日は、時折霰が降ったり止んだり晴れ間が広がったりと、目まぐるしい天気だったが、苦労のかいもあって、素晴らしい風景に出会えて、とても満足のいく取材でした。

冬空の下の梅林

アクセスは、東名阪道桑名ICから国道421号線から306号線を関ケ原方面へ。途中の藤原から県道107号線を右折、しばらく行くと中里ダム近くに梅林の一口があります。途中にのぼりもあちこちに立っているのでそれを道しるべに行くといいでしょう。

各名所では、梅の花まつりが行われる時期だが、今年は新型コロナウイルスの影響で各所のイベントが中止となってしまっている。

三重県いなべ市にある、いなべ梅林もその例外にもれず、梅まつりは中止となり、数店の露店が並ぶだけの質素なイベントになってしまった。

しかし、梅の花はそんなことはお構いなしに美しい花を咲かせてくれていた。

いなべ梅林は、東海地方最大級の梅苑で、白梅、紅梅の共演が見事。

いなべ梅林の梅の共演

滋賀県との県境にある、鈴鹿山脈の山並みと、梅林の調和がすばらしい。

梅林と鈴鹿の山並み

この日は、時折霰が降ったり止んだり晴れ間が広がったりと、目まぐるしい天気だったが、苦労のかいもあって、素晴らしい風景に出会えて、とても満足のいく取材でした。

冬空の下の梅林

アクセスは、東名阪道桑名ICから国道421号線から306号線を関ケ原方面へ。途中の藤原から県道107号線を右折、しばらく行くと中里ダム近くに梅林の一口があります。途中にのぼりもあちこちに立っているのでそれを道しるべに行くといいでしょう。

五月山リベンジ [夜景]

前回行けなかった五月山の第2スポット、「五月平展望台」に行ってきました。

以前は穴場的な夜景スポットだったが、すっかりメジャーになって、平日でもカップルがひっきりなしにやってくるまでに。視界に遮るものがなく、大阪の夜景が視界いっぱいに広がる光景は圧巻。

中央に中国自動車道の高速道路が横切っているため、単調な画面になりがちの夜景にいいアクセントをつけてくれます。

五月平展望所下から見た大阪の夜景/大阪府池田市

池田の駅から府道9号線を北に向かい、五月山ドライブウェイに入る。通常通行料300円だが、この時はずっとなのか、たまたまなのか分からないが料金所が閉鎖されてたので無料でした。

展望台の駐車場から展望台まで5分ほど歩く。展望所が見えたら、この展望所は素通りしてさらに下に下りると、その先に絶景が待っています。

さて、撮影に関してですが、視界が広いので、広角から望遠までフレーミングの幅も広い。1枚で画面いっぱいに写すも、部分部分を切り取るもお好み次第のフレーミングが楽しめます。

光量が多いので、一枚の画面で迫力のある撮影をするのなら標準ズームが最適。

ただ、手前は緑が多く光量が少ない。奥の方に大都市、大阪のビル群の明かりが密集しているので、望遠で切り取るのも面白い。

勿論、車でのアクセスなら、先に紹介した秀望台とセットで行く方が断然お勧めです。

大阪市街地の夜景を望遠で切り取った/大阪府池田市

以前は穴場的な夜景スポットだったが、すっかりメジャーになって、平日でもカップルがひっきりなしにやってくるまでに。視界に遮るものがなく、大阪の夜景が視界いっぱいに広がる光景は圧巻。

中央に中国自動車道の高速道路が横切っているため、単調な画面になりがちの夜景にいいアクセントをつけてくれます。

五月平展望所下から見た大阪の夜景/大阪府池田市

池田の駅から府道9号線を北に向かい、五月山ドライブウェイに入る。通常通行料300円だが、この時はずっとなのか、たまたまなのか分からないが料金所が閉鎖されてたので無料でした。

展望台の駐車場から展望台まで5分ほど歩く。展望所が見えたら、この展望所は素通りしてさらに下に下りると、その先に絶景が待っています。

さて、撮影に関してですが、視界が広いので、広角から望遠までフレーミングの幅も広い。1枚で画面いっぱいに写すも、部分部分を切り取るもお好み次第のフレーミングが楽しめます。

光量が多いので、一枚の画面で迫力のある撮影をするのなら標準ズームが最適。

ただ、手前は緑が多く光量が少ない。奥の方に大都市、大阪のビル群の明かりが密集しているので、望遠で切り取るのも面白い。

勿論、車でのアクセスなら、先に紹介した秀望台とセットで行く方が断然お勧めです。

大阪市街地の夜景を望遠で切り取った/大阪府池田市

大阪、北摂の夜景を堪能! [夜景]

大阪の夜景といえば、梅田の空中庭園やあべのハルカスを思い浮かべる方も多いだろう。でも、大阪、池田市にある五月山もなかなかのもの。野外の展望所となれば、ここが最大級のスケールだと言えるだろう。

五月山では、主に2箇所の展望所がお勧め。

それは、秀望台と五月平展望台の2箇所。

今回は、時間の都合上、秀望台しか行けなかったが、近々、五月平展望台にも行くつもりにしている。

夕方に秀望台に到着。北摂のトワイライトの街並みを撮影。

秀望台は、展望所からは木や葉が邪魔して撮影には不向き。鳥居がある場所まで下りてきた方がフレーミングしやすい。ただ、右側に電線があるので広角撮影時は注意が必要。

夕暮れの川西池田の街並み

五月山へは、五月山ドライブウェイという有料道路で登る。22時以降は通行禁止となるので注意。

また、秀望台へのアクセスは、徒歩でも十分な距離だ。阪急池田駅から五月山公園に向かい、ドライブウェイの料金所付近からハイキングコースに入り、10分ほどで秀望台に到着する。

五月山 秀望台から見た川西方面の夜景

阪神高速のオレンジの光がいいアクセントになっている。

五月山では、主に2箇所の展望所がお勧め。

それは、秀望台と五月平展望台の2箇所。

今回は、時間の都合上、秀望台しか行けなかったが、近々、五月平展望台にも行くつもりにしている。

夕方に秀望台に到着。北摂のトワイライトの街並みを撮影。

秀望台は、展望所からは木や葉が邪魔して撮影には不向き。鳥居がある場所まで下りてきた方がフレーミングしやすい。ただ、右側に電線があるので広角撮影時は注意が必要。

夕暮れの川西池田の街並み

五月山へは、五月山ドライブウェイという有料道路で登る。22時以降は通行禁止となるので注意。

また、秀望台へのアクセスは、徒歩でも十分な距離だ。阪急池田駅から五月山公園に向かい、ドライブウェイの料金所付近からハイキングコースに入り、10分ほどで秀望台に到着する。

五月山 秀望台から見た川西方面の夜景

阪神高速のオレンジの光がいいアクセントになっている。

世界文化遺産、延暦寺(東塔)の撮影に行ってきました。 [観光スポット]

先日、滋賀県、湖西地方の比叡山、延暦寺に行ってきた。従来ならば、雪に覆われるこの時期だけど、記録的な暖冬の影響で雪も少なめ。冬の情景としては少々物足りなさを感じるが、こればかりは仕方がない。その時の表情をうまく感じ取るしかないようだ。

今回の旅は鉄道を利用した旅。

淀屋橋から京阪特急で京都三条駅に。地下鉄東西線に総合乗り入れをしている京阪京津線でびわこ浜大津、京阪石山坂本線で坂本比叡山口駅まで乗車。そこから坂本ケーブルカーにて延暦寺まで、といったルート。

ちなみに、坂本ケーブルは、日本最長のケーブルカーだそうです。

坂本ケーブルのケーブルカー

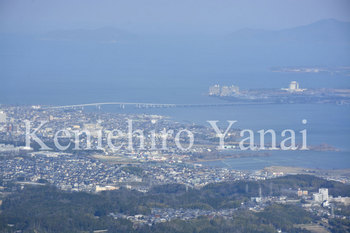

坂本ケーブルの延暦寺駅を降りると、琵琶湖と大津市街を見下ろす展望所がある。遠く、琵琶湖大橋や竹生島、伊吹山などが見渡せる絶好のロケーション。大津の市街と雄大な琵琶湖が堪能できる。

大津市街と琵琶湖

比叡山には、東塔、西塔、横川の三つの地区に分かれていて、その総称を延暦寺という。最澄という伝教大師によって、788年に創建された延暦寺は、1994年に世界文化遺産に登録された。

今回は東塔築のみの取材となったが、延暦寺の中心となる地区なので、見どころは多い。ただし、今現在、総本堂である根本中堂は、2016年より10年かけての大改修工事が行われていてその姿は見ることはできない(拝観は可能)

延暦寺、大講堂

延暦寺,法華総持院

延暦寺取材の後、大津市街地の撮影をした。街並みの取材をするためだ。びわこ浜大津駅の面白うところは、4両編成の京阪車両が路面電車のように道路上を走る風景。電車が自動車信号で停車してる情景はかなりシュールだと思う。

路面を走る京阪車両

今回の旅は鉄道を利用した旅。

淀屋橋から京阪特急で京都三条駅に。地下鉄東西線に総合乗り入れをしている京阪京津線でびわこ浜大津、京阪石山坂本線で坂本比叡山口駅まで乗車。そこから坂本ケーブルカーにて延暦寺まで、といったルート。

ちなみに、坂本ケーブルは、日本最長のケーブルカーだそうです。

坂本ケーブルのケーブルカー

坂本ケーブルの延暦寺駅を降りると、琵琶湖と大津市街を見下ろす展望所がある。遠く、琵琶湖大橋や竹生島、伊吹山などが見渡せる絶好のロケーション。大津の市街と雄大な琵琶湖が堪能できる。

大津市街と琵琶湖

比叡山には、東塔、西塔、横川の三つの地区に分かれていて、その総称を延暦寺という。最澄という伝教大師によって、788年に創建された延暦寺は、1994年に世界文化遺産に登録された。

今回は東塔築のみの取材となったが、延暦寺の中心となる地区なので、見どころは多い。ただし、今現在、総本堂である根本中堂は、2016年より10年かけての大改修工事が行われていてその姿は見ることはできない(拝観は可能)

延暦寺、大講堂

延暦寺,法華総持院

延暦寺取材の後、大津市街地の撮影をした。街並みの取材をするためだ。びわこ浜大津駅の面白うところは、4両編成の京阪車両が路面電車のように道路上を走る風景。電車が自動車信号で停車してる情景はかなりシュールだと思う。

路面を走る京阪車両

冬の北陸、越前の旅 [旅]

諸事情により、しばらく投稿できなかったのですが、今年からまたブログが再開できるようになりました。よかった、よかった。

さて、去年の年末、大晦日に風邪をひいてしまい、高熱にうなされるという最悪の年末を過ごした。カウントダウンの記憶もないまま新年を迎え、元旦から三箇日は布団から出ることもできず、最低な年末年始を迎えた。

体調は少し回復したのだが、万全とはいかず、ふらふらの状態で、9日、10日にかけて北陸に、出かけました。販売用の写真撮影と、SNSの記事取材で越前海岸に向かった。

越前海岸といえば、真っ先に思い浮かぶのは東尋坊。でも、東尋坊は以前取材したので今回はパス。越前松島から海岸線を走り、「弁慶の洗濯岩」「潮吹岩」「呼鳥門」などの岩礁、奇岩の撮影を行った。

弁慶の洗濯岩と荒波/福井県福井市

1月の越前海岸といえば、水仙が有名。しかし、今年はまれにみる暖冬。そのせいか、1月9日の時点で、すでにピークは過ぎていた。収穫も始まっていて、なかなか絵になる群生が見つからず苦労した。しかも、意外にも海岸と水仙が一緒に収まるフレーミングが少なく、絵になる構図が見つからず閉口した。

初日は午後から大雨にも見舞われ、体調も芳しくなかったので早々に切り上げてホテルにチェックインした。

翌日、天気も回復し、朝もぐっすり寝たおかげで体調も幾分ましになり取材続行。

再び越前海岸に行き、水仙の撮影をし、越前海岸の取材は終了となった。

水仙の群生/福井県越前町

午後から越前大野城へと向かった。越前大野城といえば、竹田城跡に次ぐ「雲海に浮かぶ城」として有名で、是非チャレンジしてみたかったが、今回はスケジュールと体力の問題で断念した。越前大野城は、お城以外にも、武家屋敷や城下町の町並みなど、趣のある街なので、ゆっくり散策してみるのも面白い。

越前大野城/福井県大野市

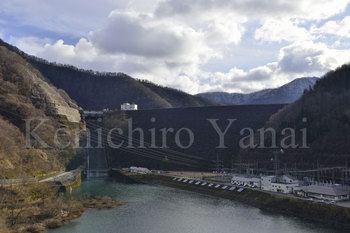

越前大野城を、さらに九頭竜川沿いに走っていくと、九頭竜湖にたどり着く。今年は雪もなく、閑散とした状態だったが、それでも見どころは多い。

九頭竜湖は、九頭竜ダムで九頭竜川の上流部分をせき止めてできた人造湖。その大きさは十和田湖に匹敵するほど。

九頭竜ダムは、ロックフィル工法(大きな岩石と砂で作られたダム)で、日本では少ない部類のダム。コンクリートのダムと違って、少し自然の趣が残ったダムである。

九頭竜ダム/福井県大野市

九頭竜湖駅は、JR福井駅から九頭竜湖駅を結ぶ、越美北線の終着駅。「秘境駅」の趣は勿論、隣接した道の駅と共に、情報の収集や買い物なども楽しめる、複合要素の高い駅。

九頭竜駅/福井県大野市

今回の越前の旅は、体力に難ありの痛めの日程だったので、万全の状態で再び臨みたいと思った。越前大野城のリベンジもしたいし、また訪れることになりそうです。

さて、去年の年末、大晦日に風邪をひいてしまい、高熱にうなされるという最悪の年末を過ごした。カウントダウンの記憶もないまま新年を迎え、元旦から三箇日は布団から出ることもできず、最低な年末年始を迎えた。

体調は少し回復したのだが、万全とはいかず、ふらふらの状態で、9日、10日にかけて北陸に、出かけました。販売用の写真撮影と、SNSの記事取材で越前海岸に向かった。

越前海岸といえば、真っ先に思い浮かぶのは東尋坊。でも、東尋坊は以前取材したので今回はパス。越前松島から海岸線を走り、「弁慶の洗濯岩」「潮吹岩」「呼鳥門」などの岩礁、奇岩の撮影を行った。

弁慶の洗濯岩と荒波/福井県福井市

1月の越前海岸といえば、水仙が有名。しかし、今年はまれにみる暖冬。そのせいか、1月9日の時点で、すでにピークは過ぎていた。収穫も始まっていて、なかなか絵になる群生が見つからず苦労した。しかも、意外にも海岸と水仙が一緒に収まるフレーミングが少なく、絵になる構図が見つからず閉口した。

初日は午後から大雨にも見舞われ、体調も芳しくなかったので早々に切り上げてホテルにチェックインした。

翌日、天気も回復し、朝もぐっすり寝たおかげで体調も幾分ましになり取材続行。

再び越前海岸に行き、水仙の撮影をし、越前海岸の取材は終了となった。

水仙の群生/福井県越前町

午後から越前大野城へと向かった。越前大野城といえば、竹田城跡に次ぐ「雲海に浮かぶ城」として有名で、是非チャレンジしてみたかったが、今回はスケジュールと体力の問題で断念した。越前大野城は、お城以外にも、武家屋敷や城下町の町並みなど、趣のある街なので、ゆっくり散策してみるのも面白い。

越前大野城/福井県大野市

越前大野城を、さらに九頭竜川沿いに走っていくと、九頭竜湖にたどり着く。今年は雪もなく、閑散とした状態だったが、それでも見どころは多い。

九頭竜湖は、九頭竜ダムで九頭竜川の上流部分をせき止めてできた人造湖。その大きさは十和田湖に匹敵するほど。

九頭竜ダムは、ロックフィル工法(大きな岩石と砂で作られたダム)で、日本では少ない部類のダム。コンクリートのダムと違って、少し自然の趣が残ったダムである。

九頭竜ダム/福井県大野市

九頭竜湖駅は、JR福井駅から九頭竜湖駅を結ぶ、越美北線の終着駅。「秘境駅」の趣は勿論、隣接した道の駅と共に、情報の収集や買い物なども楽しめる、複合要素の高い駅。

九頭竜駅/福井県大野市

今回の越前の旅は、体力に難ありの痛めの日程だったので、万全の状態で再び臨みたいと思った。越前大野城のリベンジもしたいし、また訪れることになりそうです。

阿波地方の夏旅 [旅]

先日、徳島へ取材に行ってきました。

「うだつが上がらない」の語源になったと言われている、うだつの民家の町並みを撮影するのが目的だったのですが、せっかくなので「徳島のいろんな自然美を堪能したい」と思い、いろいろと散策してきました。

淡路島から徳島に入り、鳴門海峡を渡ったとき、眼下の海に小さな渦潮が!

あわてて高速を降りて展望所へ。

しかし、その時には渦潮は消えていました・・・しかたないので、崩れ去った渦潮を撮影。

鳴門海峡

うだつの町並みにほど近い、阿波の土柱群にいってきました。

雨風に侵食され、未だに形を変えている土柱の自然美にただただ言葉を失うばかり・・・

阿波の土柱群

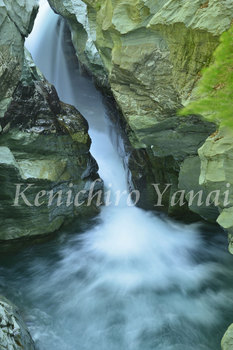

徳島の霊峰、剣山へと続く道中に、鳴滝、土釜と言った、渓谷と滝がある。鳴滝は、日本の滝百選ではないけれど、落差もあり、水量も多い段瀑で、その迫力に圧倒されました。

ほど近くに土釜と言われる渓谷がある。小さな渓谷だけど、岩の色合いとその流れが絶妙にかみ合っていて、独特の雰囲気を持っていました。

鳴滝

土釜

帰りに、夕景、夜景を撮影するために淡路島に寄りました。

夕日は雲に隠れてしまい、撮影することはできなかたのですが、淡路のSAから明石海峡と観覧車の夜景を撮影しました。

今回はこれで終了しましたが、淡路島にはまた来ることになると思うので、最高のロケハンができたと。思っています。

淡路SAからの夜景

「うだつが上がらない」の語源になったと言われている、うだつの民家の町並みを撮影するのが目的だったのですが、せっかくなので「徳島のいろんな自然美を堪能したい」と思い、いろいろと散策してきました。

淡路島から徳島に入り、鳴門海峡を渡ったとき、眼下の海に小さな渦潮が!

あわてて高速を降りて展望所へ。

しかし、その時には渦潮は消えていました・・・しかたないので、崩れ去った渦潮を撮影。

鳴門海峡

うだつの町並みにほど近い、阿波の土柱群にいってきました。

雨風に侵食され、未だに形を変えている土柱の自然美にただただ言葉を失うばかり・・・

阿波の土柱群

徳島の霊峰、剣山へと続く道中に、鳴滝、土釜と言った、渓谷と滝がある。鳴滝は、日本の滝百選ではないけれど、落差もあり、水量も多い段瀑で、その迫力に圧倒されました。

ほど近くに土釜と言われる渓谷がある。小さな渓谷だけど、岩の色合いとその流れが絶妙にかみ合っていて、独特の雰囲気を持っていました。

鳴滝

土釜

帰りに、夕景、夜景を撮影するために淡路島に寄りました。

夕日は雲に隠れてしまい、撮影することはできなかたのですが、淡路のSAから明石海峡と観覧車の夜景を撮影しました。

今回はこれで終了しましたが、淡路島にはまた来ることになると思うので、最高のロケハンができたと。思っています。

淡路SAからの夜景

北近畿の滝巡り [旅]

桜に季節が終わり、新緑の時期の突入すると、よく滝の酒税に出かける。

以前は、紀伊山地の滝巡りをよくしたものだ。

紀伊山地は名瀑も多く、恐ろしいほどの澄み切った水が写欲をそそられたが、じつは、北近畿の滝も負けてはいない。

日本の滝100選に名を連ねる名瀑が数多くある。今回はそんな滝の様子を紹介したい。

兵庫県、姫路市の少し北側に位置する、宍粟市にある原不動滝は、男滝と女滝の二つの流れが滝壺で一つになってまた流れ出す、兵庫県屈指の名瀑。

以前は滝壺まで行くことができたが、現在は観賞用の吊り橋ができ、見方も変わってきた。

原不動滝

原不動滝からさらに北上した所に、養父市の天滝がある。

落差98m、名前の通り、まさに天から滝が振ってくるような豪快な滝で、兵庫県随一の落差を誇る。

「森林浴の森100選」「兵庫県森林浴場50選」に選ばれている渓谷の遊歩道(と言ってもかなりの山道)を40分ほど歩く。途中に夫婦滝、鼓ヶ滝と言った滝もある。

天滝

但馬地方の香美町にある猿尾滝は、上段と下段に分かれて流れる段瀑で、下段は猿の尾に似てることから名付けられたらしい。

この下段の滝で、江戸時代の殿様が流しそうめんを楽しんだとの言い伝えがあるとか。

猿尾滝

今回の撮影はここまでだったが、兵庫にはまだまだ名瀑がある。その紹介はまた後日に紹介できたらと思っています。

以前は、紀伊山地の滝巡りをよくしたものだ。

紀伊山地は名瀑も多く、恐ろしいほどの澄み切った水が写欲をそそられたが、じつは、北近畿の滝も負けてはいない。

日本の滝100選に名を連ねる名瀑が数多くある。今回はそんな滝の様子を紹介したい。

兵庫県、姫路市の少し北側に位置する、宍粟市にある原不動滝は、男滝と女滝の二つの流れが滝壺で一つになってまた流れ出す、兵庫県屈指の名瀑。

以前は滝壺まで行くことができたが、現在は観賞用の吊り橋ができ、見方も変わってきた。

原不動滝

原不動滝からさらに北上した所に、養父市の天滝がある。

落差98m、名前の通り、まさに天から滝が振ってくるような豪快な滝で、兵庫県随一の落差を誇る。

「森林浴の森100選」「兵庫県森林浴場50選」に選ばれている渓谷の遊歩道(と言ってもかなりの山道)を40分ほど歩く。途中に夫婦滝、鼓ヶ滝と言った滝もある。

天滝

但馬地方の香美町にある猿尾滝は、上段と下段に分かれて流れる段瀑で、下段は猿の尾に似てることから名付けられたらしい。

この下段の滝で、江戸時代の殿様が流しそうめんを楽しんだとの言い伝えがあるとか。

猿尾滝

今回の撮影はここまでだったが、兵庫にはまだまだ名瀑がある。その紹介はまた後日に紹介できたらと思っています。

前の10件 | -